추사적거지에서1

바람 거친 제주 가시울타리

산 설고 물 설은 추사에게

반가운 친구 찾아왔네

일지암 스님 초의선사

추사는 초의의 차를 마시며 글씨를 쓰고

초의는 추사의 글씨를 보며 차를 끓이고

같음은 공유하고 다름은 존중한 교류

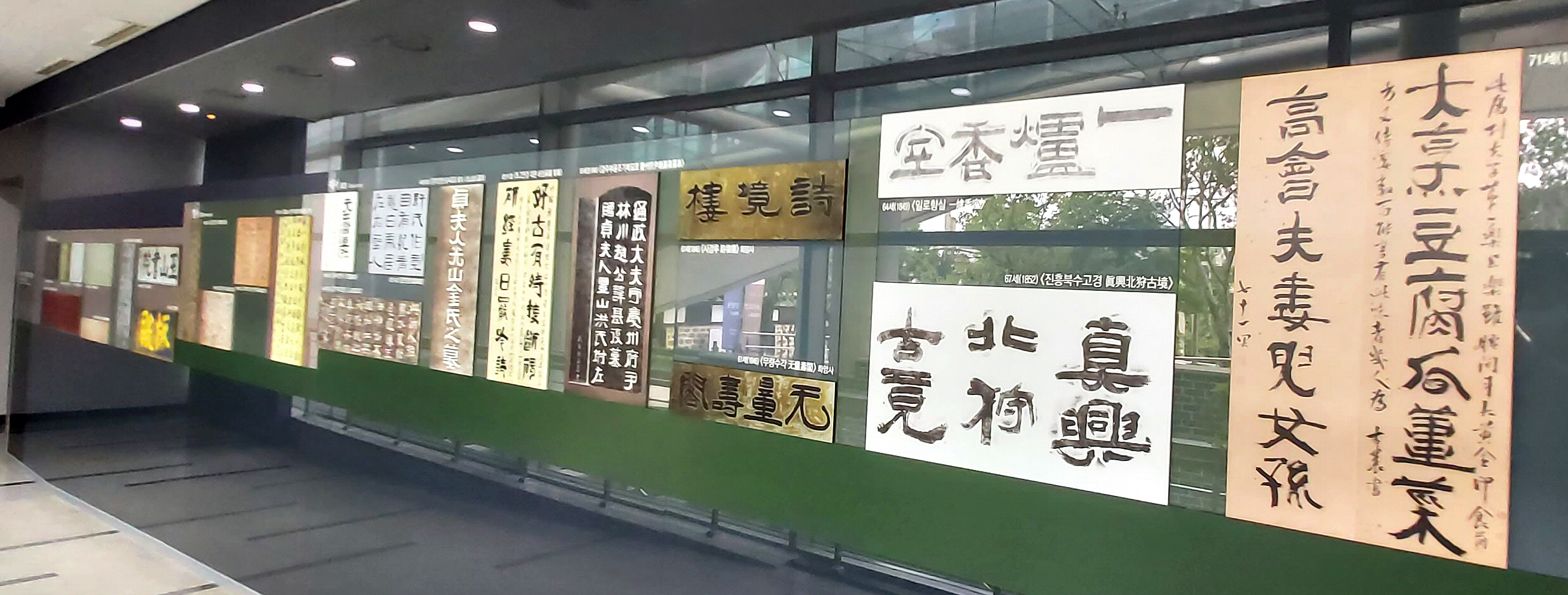

‘차가 곧 선’이라는 '茗禪(명선)’

초의에게 보답한 추사의 글씨

서로에게 스승이자 벗이 되었지

같은 해 태어나 다른 길을 걸어온

사대부와 스님의 사귐

시대의 허물을 벗어버린 인연

해와 달을 닮은 두 사람

초의는 추사와는 30세에 만나 42년간 금란지교(金蘭之交)를 나누었던 동갑내기 승려 친구이다. 두 사람은 신분이 달랐지만 학문과 예술, 그리고 다도(茶道)로 깊은 우정을 나누었다. 초의는 추사의 글씨를 지극히 좋아했고, 추사는 초의의 차를 누구보다도 아끼고 사랑했다. 그래서 추사는 무시로 초의에게 차를 보내줄 것을 당부하고 재촉했다.

“나는 스님을 보고 싶지도 않고 또한 스님의 편지도 보고 싶지 않으나 다만 차와의 인연만은 차마 끊어버리지 못하고 쉽사리 부수어 버리지도 못하여 또 차를 재촉하니 편지도 필요 없고 다만 두 해의 쌓인 빚을 한꺼번에 챙겨 보내되 다시는 지체하거나 빗나감이 없도록 하는 게 좋을 겁니다.”

현존하는 추사의 글씨 중 규모가 가장 크며, 필치 또한 탁월하다.

50대의 글씨이지만, 추사 글씨를 대표할 만한 명작으로 손꼽힌다.

명선 (茗禪)이란 ‘차를 마시며 선정에 들다.’ 혹은 ‘차를 만드는 선승 (禪僧)’이라는 뜻이다.

茗禪 은 초의의 호다. 추사는 ‘명선’이라 쓴 큰 글씨 좌우에 이 글씨를 쓰게 된 사연을 직접 썼다.

“초의 (草衣)가 스스로 만든 차를 보내왔는데, 몽정 (蒙頂)과 노아 (露芽)에 덜하지 않다. 이를 써서 보답하는데, [백석신군비 (白石神君碑)]의 필의로 쓴다. 병거사(病居士)가 예서로 쓰다.” 라는 내용이다. ( 천하제일의 명차로 불리는 중국 사천성의 몽정차와 강소성의 노아차에 비교해도 손색이 없었다. 추사는 그 보답으로 ‘명선’ 두 자의 글씨를 써서 초의에게 보냈다.)

추사가 친구 초의선사에게 써준 현판 一爐香室(일로향실)

'화로 하나 있는 다실이라는 뜻'

일로향실은 전한시대의 고졸하면서도 힘 있는 글씨체로

뜻도 좋고 글씨도 아름다워 추사 현판 중 명품으로 손꼽힌다.